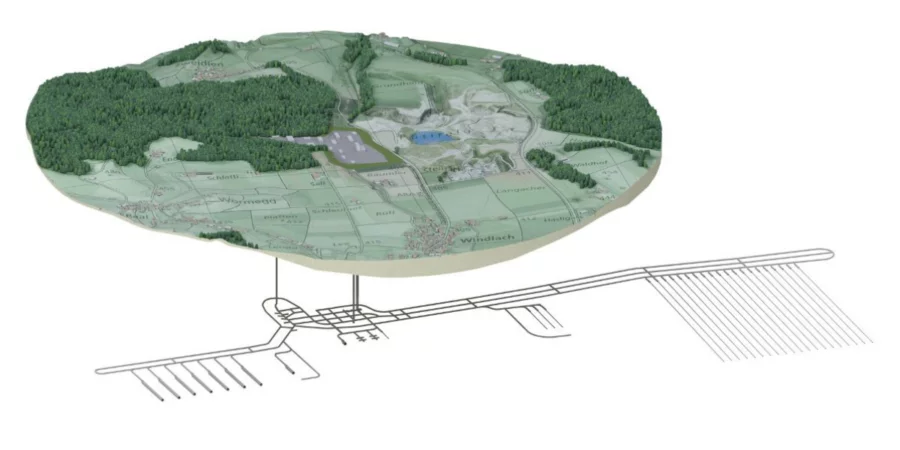

Tujetsch in der Surselva. Heimat der Wiege des Rheins, dem Tomasee. Amtssprache: Rätoromanisch. Auch der Hauptort ist bekannt: Sedrun. Die beschauliche Gemeinde zählt knapp 1200 Einwohner. Zwischenzeitlich waren es deutlich mehr. So auch zwischen 1996 und 2016, als die Gemeinde durch die «Zwischenangriff Sedrun» genannte NEAT-Baustelle geprägt wurde. Von hier aus wurde ein 800 Meter tiefer Schacht gebaut, anschliessend wurden in Richtung Norden und Süden je 5 Kilometer lange Tunnelabschnitte in den Fels gesprengt und somit ein Teilabschnitt des 57 Kilometer langen Gotthard-Basistunnels gebaut. Eine Grossbaustelle, ein Jahrhundertprojekt. Wie das geologische Tiefenlager. Kann die von der Nagra vorgeschlagene Standortregion Nördlich Lägern von den Erfahrungen aus der Surselva profitieren? Ein Gespräch mit Placi Berther, Gemeindepräsident Tujetsch von 1993 bis 2005.

Was waren Ihre ersten Berührungspunkte mit der NEAT-Baustelle Zwischenangriff Sedrun?

Placi Berther: Ich war bereits in der Planungsphase zu Beginn der Neunzigerjahre dabei. Das Projekt war auch der Auslöser, dass ich 1993 spontan als Gemeindepräsident von Tujetsch kandidiert habe. Ich dachte mir, das ist ein «lässiges» Grossprojekt. Wir kannten das bei uns schon vom Bau der drei Staumauern Lai da Nalps, Lai da Curnera und Lai das Sontga Maria in den Sechzigerjahren. Gemeindepräsident war ich bis ins Jahr 2005, aber in allen Kommissionen rund um den Bau des Zwischenangriffs Sedrun war ich von der Planung bis zur Inbetriebnahme 2016 dabei. Es war eine sehr interessante Tätigkeit.

Warum hat Sie dieses Grossprojekt so für das Amt als Gemeindepräsident motiviert?

Mein Vater und mein Grossvater waren schon Gemeindepräsident hier. Ich komme aus einer politischen Familie. Von 2000 bis 2014 war ich auch im Kantonsrat. Hauptberuflich war ich in Chur tätig, aber es interessierte mich stets, was in der Gemeinde Tujetsch vor sich ging. Ein so grosses Projekt ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Wie und wo bringt man die Infrastruktur unter? Die Arbeiter? Wie kann die Standortgemeinde Tujetsch vom Vorhaben profitieren?

Wie sind Sie diese Herausforderungen angegangen?

Wir wussten, dass in der Bauphase viel läuft, man nachher aber nicht mehr viel sehen wird, ausser den Lüftungsschacht. Auch wird es kaum Emissionen geben nach der Bauphase, nicht wie am Nord- und am Südportal. Ich wollte die Meinungsbildung in der Bevölkerung begleiten und es war für mich auch spannend zu sehen, ob die Bevölkerung mitziehen würde.

Ausserdem die Realisierbarkeit: Die Geologie ist hier wie eine Cremeschnitte. Das hat man uns gesagt. Weil das Gestein, der Kakirit, so weich und unberechenbar ist. Das war alles sehr spannend für mich.

So ein Projekt benötigt sehr viel Fachwissen, über welches in gewissen Bereichen nur Spezialisten verfügen, zum Beispiel im Tunnelbau. Wurde Ihre Gemeinde da überhaupt miteinbezogen?

Am Anfang hätte gemäss Eisenbahngesetz nicht mal der Kanton etwas zu sagen gehabt, geschweige denn die Gemeinde. Trotzdem hat die Bauherrschaft, die AlpTransit Gotthard AG (sie wurde 1988 als Tochterunternehmen der SBB gegründet, Anmerkung der Redaktion), beschlossen, die Gemeinde und Kantone frühzeitig zu informieren. Für uns war das gut, wir wurden durch die SBB regelmässig in die Vorhaben eingeweiht. Es gab viele offene Fragen, die im Vorprojekt nicht definiert wurden. Der Bund hätte alleine entscheiden können. Das hat er nicht gemacht.

… dann fühlten Sie sich gut ins Projekt integriert?

Das kann man schon sagen. Es hiess ja immer, der Zwischenangriff Sedrun sei zeitkritisch. Wenn es hier zu Verzögerungen kommt, dann wird das gesamte Projekt verzögert. Hätte die Gemeinde das Projekt abgelehnt, es wäre der Super-GAU gewesen. Wir waren die Pionierbaustelle. Ein Test, wie man später auch die anderen Gemeinden mit ins Projekt einbeziehen kann.

Was wurde von Ihnen als Gemeindepräsident erwartet?

Am Anfang war es schon schwierig. Wie sollen wir uns verhalten? Auf Konfrontation gehen oder konstruktiv mitwirken? In Amsteg wurde Einsprache erhoben, weil man wusste, dass es zeitkritisch ist. Letztlich musste Bundesrat Leuenberger zähneknirschend Zugeständnisse machen, weil jeder Monat Verzögerung hunderttausende Franken gekostet hätte. Wir Bündner waren halt nett. Sehr nett. In allen Punkten. Heute würde man wohl etwas mehr fordern.

Sie haben sich also für die Mitwirkung entschieden. Wie lief das ab?

Jeder Eigentümer, der betroffen war, konnte Einwände vorbringen. Natürlich konnte ein Privater nicht einfach sagen, «das ist mein Land, dieses und jenes muss um hundert Meter verlegt werden». Man konnte mitreden im Sinne von «wo kann man optimieren». Wo Land beansprucht wurde, gab es Entschädigungen. Es wurde abgeklärt, ob das Land später zurückgekauft werden kann. So wurden mit allen Eigentümern und Landbesitzern Vereinbarungen getroffen. Einige davon, zum Beispiel wie man Weideflächen benutzen darf, laufen heute noch.

Warum hat das funktioniert?

Es war wichtig, dass die Bevölkerung sehr früh einbezogen wurde. Die Frage ist, wie kann man die Menschen mitnehmen? Leute vor vollendete Tatsachen stellen ist schlecht, dann ist das Risiko gross, dass man Widerstand erzeugt. Wichtig ist ein respektvoller Umgang. Die Menschen mehr mitreden und mitwirken lassen als rechtlich vorgeschrieben ist. Und: So früh wie möglich informieren.

"Es war wichtig, dass die Bevölkerung sehr früh einbezogen wurde."

Das tönt über alles gesehen sehr positiv, aber es gab doch sicher auch kritische Stimmen?

Die Baustelle war schnell das grosse Thema im Dorf und natürlich gab es Stimmen, die dagegen waren. Nein, das Projekt wurde definitiv nicht mit offenen Armen empfangen. Die Befürchtungen waren, dass unsere Lebensgrundlage eingeschränkt und die Landschaft verändert wird. Dass der Eingriff grosse Wunden hinterlassen wird. Das lag auch an einigen schlechten Erinnerungen an den Kraftwerkbau in den Sechzigerjahren. Damals wurde nicht alles so gut geplant, weil auch die Kenntnisse fehlten. Umwelt- und Naturschutzgesetze gab es wohl noch nicht so viele damals. Andererseits hat der Kraftwerkbau auch viel Gutes gebracht.

Womit wir bei den Chancen wären.

Der Kraftwerkbau hat neue Arbeitsplätze gebracht, Konzessions- und Steuerabgaben. Finanziell hat es den Gemeinden Millionen reingespült. Das hat die Bevölkerung nicht vergessen. Das hat man sich auch vom Zwischenangriff Sedrun erhofft.

Von all diesen Chancen und Befürchtungen – welche haben sich rückblickend bewahrheitet?

Das Ausbruchmaterial hat unsere Landschaft schon etwas verändert. Für dieses Gestein gibt es keine Verwendung, es muss deponiert werden. Doch wo hin mit 6,6 Millionen Tonnen Gestein? Heute sind 4,2 Millionen Tonnen hier bei uns abgelagert. Das entspricht fast der Masse der Cheops-Pyramide. Diese Orte zu finden, dem Naturschutz gerecht zu werden, das war schwierig. Man hat es sicher nicht schlecht gemacht, Auswärtigen fällt das weniger auf als uns Einheimischen.

Zu den Chancen: Wir haben erreicht, dass das Projekt in kleinere Lose aufgeteilt wurde. Dadurch konnte das lokale Gewerbe Aufträge ergattern. Natürlich waren grosse spezialisierte Firmen beteiligt. Es gab auch strenge Vorschriften. Doch diesbezüglich gab es auch Lerneffekte für die regionale Wirtschaft. Die Subunternehmen holten Zertifizierungen nach und mussten sich innovativ zeigen, um an die Aufträge zu kommen.

"Heute sind 4,2 Millionen Tonnen hier bei uns abgelagert. Das entspricht fast der Masse der Cheops-Pyramide."

Was schaute dabei für die Bevölkerung heraus?

Wir haben darauf bestanden, dass ein Informationszentrum eingerichtet wird. Wir hatten bis zu 45’000 Besucher pro Jahr, darunter viele Touristen. Es war interaktiv, mit riesigen Modellen, auch eine Baustellenführung mit Schachtbefahrung wurde angeboten. Das war ein echter Glücksfall. Ein zuvor altes Fabrikgebäude wurde dafür renoviert und bot nun auch Platz für Veranstaltungen, inklusive Kantine und Büroräumlichkeiten.

Dann profitierte die Gastro- und Beherbergungsbranche. Viele Angestellte haben sich hier niedergelassen und wurden in der Gemeinde steuerpflichtig. Davon profitierten natürlich alle.

Wie wurde man den Sorgen der Dorfbevölkerung während der Bauphase gerecht?

Die Bauunternehmung hat ein Sorgentelefon eingerichtet. Zu Beginn war es Tag und Nacht in Betrieb. Wir informierten regelmässig im Amtsblatt und bei wichtigen Angelegenheiten haben wir öffentliche Veranstaltungen organisiert. Auch eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt.

Die Bevölkerung kam aber auch direkt in Kontakt mit den Verantwortlichen der Baustelle, sei es im Restaurant oder in der Bar. Wir sind sehr soziale Menschen, wir kennen das vom Tourismus. Diese Kontakte haben sehr geholfen.

Nun schlagen wir den Bogen zu unserem Jahrhundertprojekt, dem geologischen Tiefenlager in der Region Nördlich Lägern. Was können die Gemeinden dort von der Gemeinde Tujetsch lernen?

Das ist eine schwierige Frage, weil es grosse Unterschiede gibt zwischen den Projekten. Ich würde sagen, die Gemeinden sollten sich kooperativ zeigen, damit man von Beginn weg partizipieren kann. Die Gemeinden müssen angehört und ernstgenommen werden. Nicht so wie in Deutschland, wo man die Schweiz für ihre Verfahren übrigens sehr schätzt. Zuerst muss man die Grundlagen schaffen, damit sich die Menschen informieren können. So kommt aus einer ersten Ablehnung vielleicht auch die Einsicht, dass dieses Problem gelöst werden muss. Am Ende wird es immer Personen geben, die dagegen sind. Damit muss man leben und umgehen können.

Da sind wir wieder bei Chancen und Risiken.

Man muss den Standortgemeinden auch zwingend Chancen eröffnen. Die Frage der Abgeltungen und Entschädigungen ist massgebend. Am Ende geht es aber immer um Vertrauen: Glauben die Menschen, dass es sicher ist? Die Zeithorizonte sind bei diesem Projekt Tiefenlager zwar schwer vorstellbar, aber deshalb darf man den Kopf nicht in den Sand stecken. Das Projekt wird die Region fast für ewige Zeiten an sich binden. Diese dauerhafte Beziehung muss als Chance gesehen werden, es wird sicher Investitionen geben. Aber vorher muss alles sauber ausdiskutiert werden.

Artikel zum Thema

Als Perspektive für die Standortgemeinden des Tiefenlagers: Hat die Baustelle in Ihrer Gemeinde das Dorf Sedrun und seinen Charakter nachhaltig verändert?

Es wurde nicht völlig verändert. Der Charakter hat sich erhalten und sogar weiterentwickelt, würde ich sagen. Wir hatten aber auch eine offene Mentalität, waren bereit für Erfahrungen und Neues. Das sind wir uns durch den Tourismus gewohnt. Wir sind einfach vom netten Schlag.

Ich würde auch sagen, wir sind heute um eine Erfahrung reicher. Man ist stolz darauf, was man mit dieser Baustelle geleistet hat. Bundesrat Adolf Ogi sprach von «bleibende Werte schaffen». Wenn ich heute sehe, was dank dem Projekt ausgebaut und saniert wurde, Kantonsstrassen, Wasser- und Stromversorgung, Brücken, der Bahnhof Disentis – ohne die NEAT wäre vieles anders hier.

Alles in allem: Man hat das hier in guter Erinnerung.

Neue Ideen und Projekte

Die Universität St. Gallen wurde beauftragt, die Grossbaustelle wissenschaftlich zu begleiten. Im Schlussbericht der Studie heisst es:

"Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die anfänglichen Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung nicht bestätigten. Im Gegenteil: sowohl die ökologischen, wie die wirtschaftlichen und sozialen Effekte der Baustelle sind positiv zu bewerten. Die Gemeinde wie die Bevölkerung konnten von zusätzlichen Einnahmen profitieren. Die erwarteten negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft konnten weitgehend vermieden werden. Während der Bauzeit konnten ein gesteigertes Selbstbewusstsein und eine Dynamik beobachtet werden, die neue Ideen hervorbrachte und zu neuen Entwicklungsprojekten führte. Die Mehreinnahmen für die Gemeinde während der Bauzeit halfen hierbei. Allerdings steht die Gemeinde Tujetsch nun vor der Herausforderung die positiven Effekte zu nutzen und in eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung zu investieren."