Fast bei jeder Tätigkeit, die Energie erfordert, entsteht Wärme: zum Beispiel in der Industrie, in Rechenzentren oder bei Kühlgeräten. Wer die Abwärme nutzt, steigert oft die Effizienz und schont Ressourcen und Umwelt.

Auch die radioaktiven Abfälle geben Wärme ab. Kann man diese nutzen?

Rein theoretisch ist das möglich. Aus mehreren Gründen nutzen wir die Wärme dennoch nicht.

Nachdem die Brennelemente ihren Nutzen im Kraftwerk erfüllt haben, gelangen sie als hochradioaktive Abfälle ins Zwischenlager. Dort werden sie in Transport- und Lagerbehältern, auch bekannt als Castor-Behälter, rund 40 Jahre zwischengelagert. Sie geben immer noch Wärme ab, allerdings nicht besonders viel.

Die Anlage zur Wärmenutzung wäre sehr teuer. Sie müsste strengen Sicherheitsvorschriften genügen und vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) geprüft werden. Dieser Aufwand würde sich nicht lohnen.

Keine Verbindung zwischen Atommüll und Umwelt

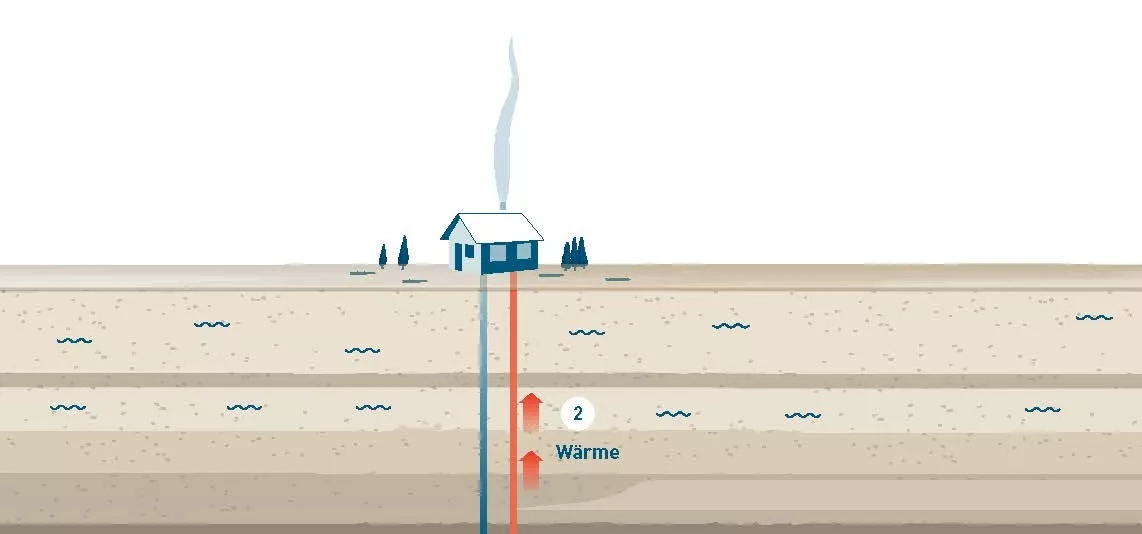

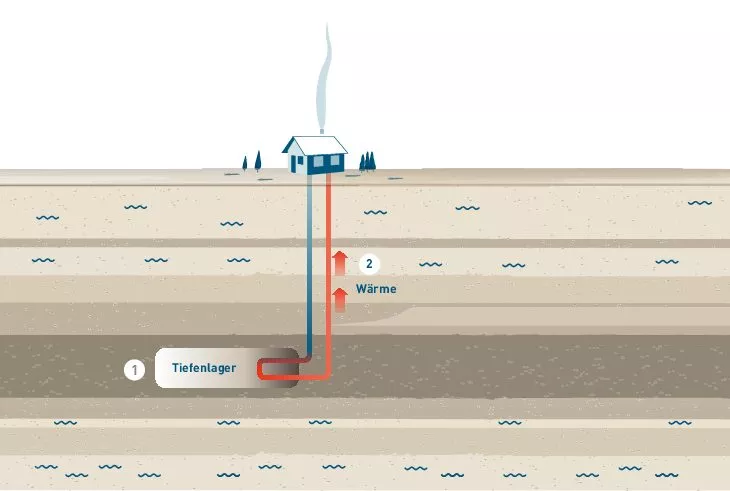

Nach der Zwischenlagerung werden die Abfälle ins Tiefenlager transportiert. Der Wärmeertrag im Tiefenlager ist nochmals um einiges kleiner. Mit der Wärmeleistung der rund 2000 Endlagerbehälter, die ins Tiefenlager kommen, könnten sich rund 2000 Personen die Haare föhnen.

Der Hauptgrund, warum wir die Abwärme aus dem Tiefenlager nicht ableiten, liegt jedoch woanders: Wir wollen die Abfälle komplett von der Umwelt abschirmen – bis zu einer Million Jahre lang. Führen wir die Wärme aus dem Untergrund an die Oberfläche, müssten wir das System «durchlöchern». Genau das wollen wir vermeiden.

Fazit

Wirtschaftlich gesehen lohnt es sich nicht, die Wärme von Atommüll zu nutzen. Der Ertrag wäre zu klein und die Anlage zu teuer.

Viel entscheidender ist aber, dass die Sicherheit unter der Nutzung leiden könnte. Der Atommüll soll nicht mit der Erdoberfläche verbunden werden. Auch nicht durch eine Wärmesonde.

Und bei den Atomkraftwerken?

Da sieht die Situation etwas anders aus. In den Kraftwerken entsteht bei der Stromerzeugung viel mehr Wärme. Einen Teil der Abwärme aus Beznau I und II nutzt die REFUNA (Regionale Fernwärme Unteres Aaretal), um Wärme an rund 2700 Bezüger in elf Gemeinden zu liefern. Auch das Kernkraftwerk Gösgen liefert Prozesswärme an zwei nahegelegene Industriebetriebe.