Schädlichkeit der radioaktiven Abfälle

Die Zusammensetzung von radioaktiven Abfällen ist bekannt: Sie bestehen aus verschiedenen radioaktiven Atomsorten. Daher lässt sich berechnen, in welcher Zeit die Radioaktivität bei unterschiedlichen Abfalltypen abnimmt. Durch den radioaktiven Zerfall der Abfälle verringert sich ihre Schädlichkeit und nach einer gewissen Zeit erreicht sie natürliche Werte. Die verschiedenen Typen brauchen dafür unterschiedlich lang.

Wie lange sind die Abfälle einzuschliessen?

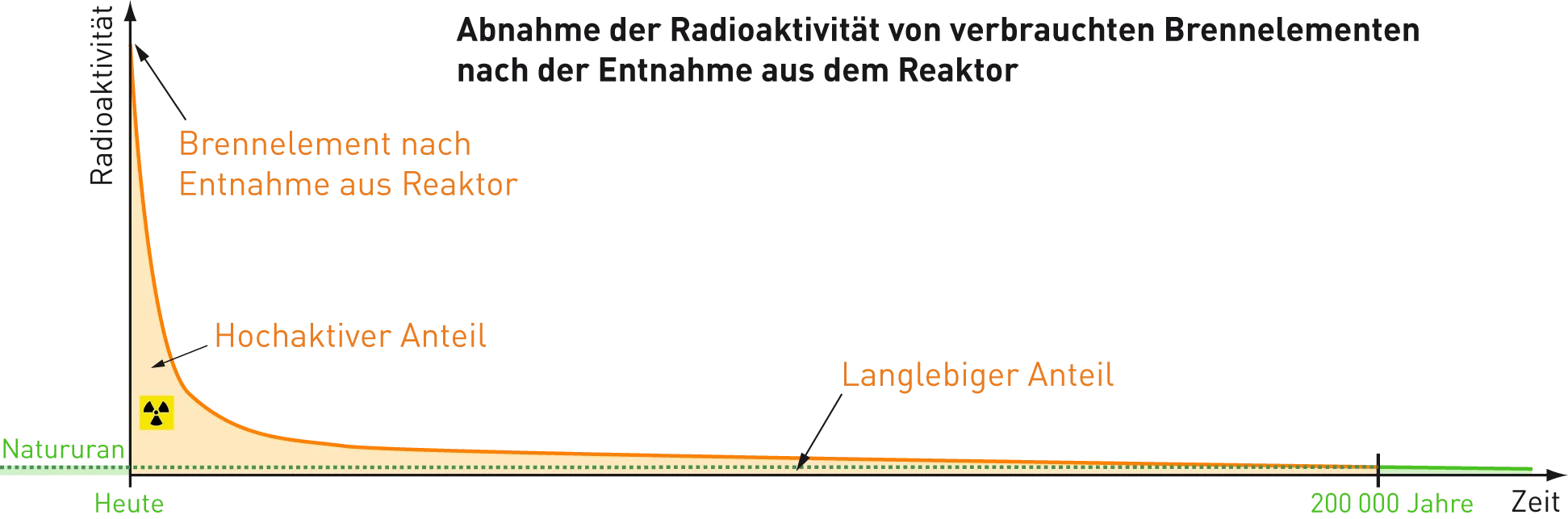

Schwach- und mittelaktive Abfälle haben nach rund 30 000 Jahren eine strahlungsbedingte «Giftigkeit» (Radiotoxizität) wie natürliches Granitgestein. Die Radioaktivität von verbrauchtem Uranbrennstoff erreicht nach rund 200 000 Jahren natürliche Werte.

Für diesen Zeitraum müssen radioaktive Abfälle von der uns umgebenden Umwelt abgesondert werden. Die Lagerung in geologisch stabilen Gesteinsformationen gewährleistet die Sicherheit über die notwendigen langen Zeiträume – dieser Fakt ist weltweit anerkannt. Deshalb gilt es, die Abfälle in einem sogenannten geologischen Tiefenlager einzulagern.

Eine zu hohe Strahlenbelastung vermeiden

Radioaktive Stoffe senden ionisierende Strahlung aus, die chemische Verbindungen aufbrechen kann. Die gesundheitliche Auswirkung ist grösser, wenn radioaktive Stoffe ins Körperinnere aufgenommen werden, als wenn ihre Strahlung von aussen auf den Körper wirkt. Aufgenommene radioaktive Stoffe zerfallen im Körper und können dabei das umgebende Zellgewebe verändern und damit – bei einer zu starken Strahlenbelastung (d. h. Dosis der Strahlung) – Organe direkt schädigen. Dies kann zu Langzeitschäden wie Krebs führen.

Sicherer Einschluss durch Barrieren

In einem Tiefenlager werden die Abfälle von mehreren Sicherheitsbarrieren eingeschlossen. Dazu zählen:

- die Behälter, in denen die Abfälle verpackt sind

- die Verfüllung des Lagerstollens und

- die angrenzenden Gesteinsschichten

Diese Barrieren sorgen dafür, dass keine unzulässige Menge an radioaktiven Stoffen durch Wasser an die Erdoberfläche transportiert wird. Ein geologisches Tiefenlager wird deshalb in einer möglichst wasserdichten Gesteinsschicht gebaut.

Strenge Schutzziele in der Schweiz

Ein Tiefenlager muss den dauerhaften Schutz von Mensch und Umwelt gewährleisten, also Langzeitsicherheit bieten. Die Behörden haben dazu Schutzziele und -kriterien vorgegeben. Aus einem verschlossenen Tiefenlager darf keine unzulässige Strahlenbelastung für die Menschen resultieren. Die Sicherheitsanforderungen legen ein Schutzkriterium von 0,1 Millisievert pro Jahr fest. Dies entspricht weniger als einem Fünfzigstel der gesamten jährlichen Strahlenbelastung in der Schweiz.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Nagra konnten mit Sicherheitsanalysen transparent aufzeigen, dass diese Schutzziele dank der geplanten mehrfachen Sicherheitsbarrieren eingehalten werden. Die Barrieren halten langfristig praktisch alle radioaktiven Teilchen wirkungsvoll zurück. Sämtliche errechneten Dosiswerte lagen weit unter dem Schutzziel von 0,1 Millisievert pro Jahr – selbst unter sehr pessimistischen Annahmen.

Wie schnell zerfallen die Abfälle aus Kernkraftwerken?

Nach 200 000 Jahren Abklingen ist die Radioaktivität von abgebrannten Brennelementen aus einem Kernkraftwerk noch so hoch, wie die des einst dazu abgebauten Urans.