Mehrfache Barrieren bieten Sicherheit

Die radioaktiven Abfälle werden zukünftig in einem geologischen Tiefenlager langfristig sicher entsorgt. Ein System aus mehreren technischen und natürlichen Sicherheitsbarrieren schliesst die Abfälle zuverlässig ein. Fernab vom Lebensraum des Menschen können die in den Abfällen enthaltenen radioaktiven Stoffe bis zur Unschädlichkeit zerfallen. Die benötigte Einschlusszeit beträgt bei hochaktiven Abfällen etwa 200 000 Jahre und bei schwach- und mittelaktiven Abfällen rund 30 000 Jahre.

Wir von der Nagra planen und bauen das Tiefenlager so, dass die Sicherheitsbarrieren bestmögliche Sicherheit während der gesamten Einschlusszeit der Abfälle bieten. Zum Schutz vor Gletschern und Erosion liegt es in mehreren hundert Meter Tiefe. Wir weichen dabei aktiven Zonen mit deformierten Gesteinsschichten, sogenannten Störungszonen aus. Zudem stimmen wir das Lager auf die Geologie am Standort ab und optimieren fortlaufend. Dank der robusten Sicherheitsbarrieren kann ein Tiefenlager nach dem Verschluss sich selbst überlassen werden – ohne dass der Mensch eingreifen muss.

Tonhaltige Gesteinsschichten als natürliche Barrieren

Die Sicherheitsbarrieren ergänzen sich gegenseitig. Sie halten schädliche Einflüsse wie fliessendes Wasser von den Abfällen fern und radioaktive Stoffe im Tiefenlager zurück. So können keine radioaktiven Stoffe in unzulässigen Mengen durch Wasser aus einem Tiefenlager herausgelöst werden und über das angrenzende Gestein an die Erdoberfläche gelangen. Auch schirmen die Barrieren direkte Strahlung wirkungsvoll ab: Bereits ein bis zwei Meter von der Stollenwand des Lagers entfernt ist diese tiefer als die natürliche Strahlung des Gesteins selbst.

In Europa werden für den Einschluss der Abfälle Kristallin-, Salz- und Tongesteine in Betracht gezogen. Die wichtigsten Barrieren in der Schweiz sind tonhaltige Gesteinsschichten, in denen das Lager gebaut wird. Dazu zählen der sehr gering durchlässige Opalinuston (Wirtgestein) und die ebenfalls gering durchlässigen darunter- und darüberliegenden Rahmengesteine.

Was ist Opalinuston?

Opalinuston hat seinen Ursprung in der Jurazeit vor rund 173 Millionen Jahren. Damals war die Nordschweiz von einem flachen Meer bedeckt. Inseln schwemmten Sedimente ins Meer. Im heutigen Raum Strassburg–Stuttgart–Zürich–Bern lagerte sich am Meeresboden feiner Tonschlamm ab. Durch stete Verfestigung entstand daraus der Opalinuston. Der Name geht auf den darin gefundenen Ammoniten «Leioceras opalinum» zurück.

Wo gibt es den Opalinuston in der Schweiz?

Die Anforderungen an Mächtigkeit und Tiefenlage der Schicht aus Opalinuston sind in einem Streifen von Olten bis Schaffhausen am besten erfüllt. Hier liegen die möglichen Standortgebiete für ein Tiefenlager: Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost. Der Opalinuston ist dort zirka 110 Meter mächtig (dick), liegt in einer Tiefe von 400 bis 900 Metern und weist über weite Gebiete ähnliche Eigenschaften auf. Alle drei Standortgebiete verfügen über genügend Platz für das Tiefenlager und zeichnen sich durch eine stabile geologische Situation aus.

Eigenschaften von Opalinuston

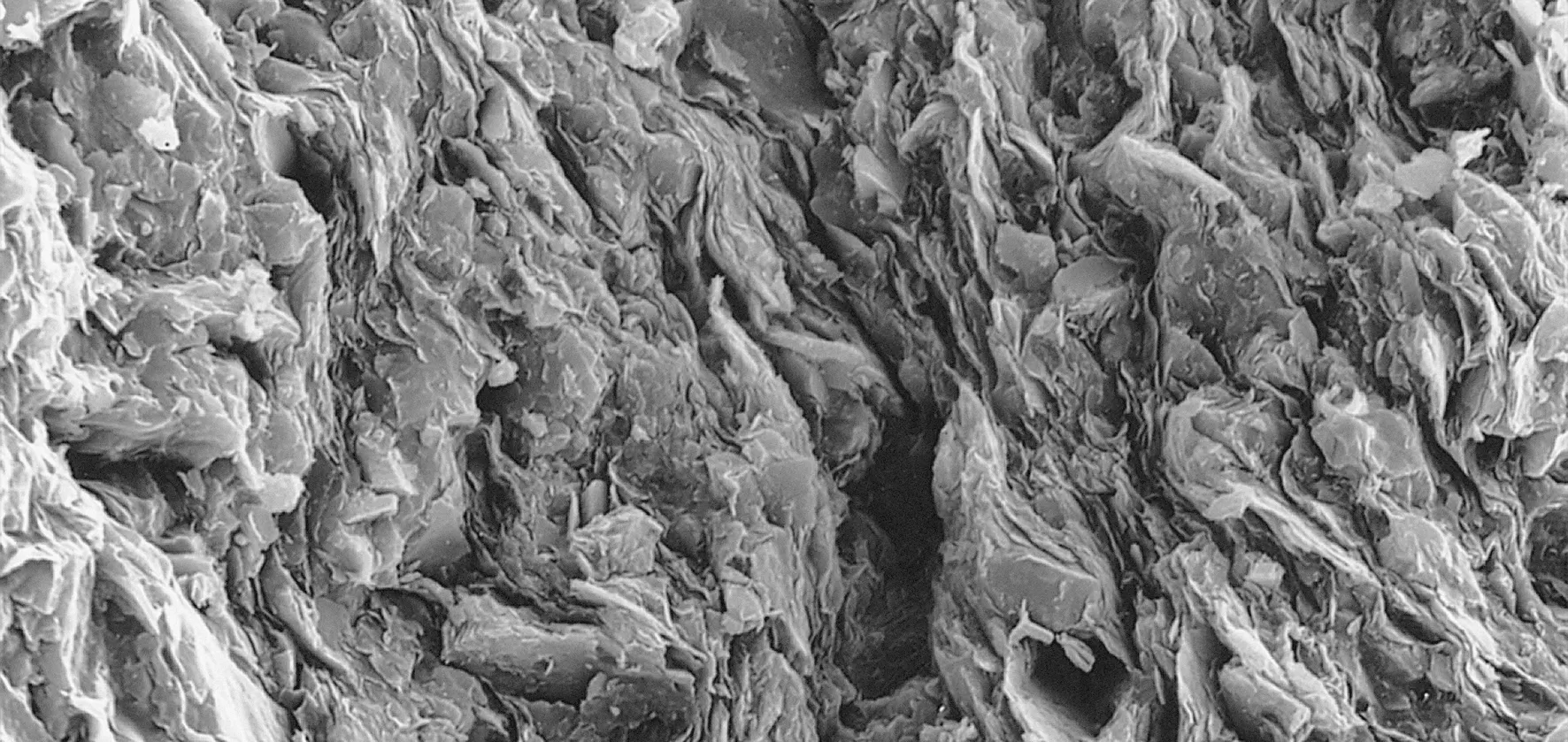

Opalinuston besteht zu einem grossen Anteil aus mikroskopisch kleinen, plättchenförmigen Tonmineralen. Er ist daher sehr dicht: Einerseits fliesst im intakten Gestein kaum Wasser und bei Wasserkontakt quellen viele der Tonminerale auf. Dadurch werden Risse, die z. B. beim Ausbrechen der Hohlräume im tiefen Untergrund entstehen, wieder abgedichtet. So kann ein Ausschwemmen der Schadstoffe praktisch ausgeschlossen werden.

Andererseits haben elektrisch negativ geladene Tonminerale im Opalinuston die Eigenschaft, positiv geladene Stoffe zu binden. Die meisten Radionuklide in den Abfällen sind positiv geladen und binden sich an die Tonminerale – in der Fachsprache wird dieser Vorgang Sorption genannt. Und die negativ geladenen Radionuklide wandern nur äusserst langsam durch das Gestein – hier sprechen die Fachleute von Diffusion. Der Opalinuston hat also die Eigenschaft, (radioaktive) Stoffe sehr gut und langfristig einzuschliessen.

Der Opalinuston bringt als eher weiches Gestein beim Bauen im tieferen Untergrund – technisch lösbare, aber aufwendige – bautechnische Herausforderungen mit sich. Zudem muss bei der Einlagerung der anfangs noch heissen hochaktiven Abfälle darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Wärme an den Opalinuston abgegeben wird: er könnte dadurch seine einschliessenden Eigenschaften verlieren. Eine sorgfältige Planung und ein umsichtiger Bau des Tiefenlagers sind aus diesen und weiteren Gründen unabdingbar.

Rahmengesteine um den Opalinuston herum

Die tonhaltigen Rahmengesteine tragen ebenfalls dazu bei, dass radioaktive Stoffe aus dem Tiefenlager nur mit einer beträchtlichen Verzögerung in den Lebensraum an der Erdoberfläche gelangen können. So haben die meisten radioaktiven Stoffe genügend Zeit, bis zur Unschädlichkeit zu zerfallen.

Beispiele für Rahmengesteine sind: «’Brauner Dogger»› oder «Effingen Member». Im Vergleich zum Opalinuston sind diese Rahmengesteine nicht gleichmässig aufgebaut und enthalten eine etwas unterschiedliche Zusammensetzung an Gesteinen und Mineralen. Beide bestehen hauptsächlich aus Mergel, also einer Mischung aus Ton und Kalk. Sie enthalten aber auch Sand- und Kalksteine sowie im Falle des ‹Braunen Doggers› Eisenoolithe (Eisenerz). Diese Schichten haben einen geringeren Tongehalt und sind deshalb nicht ganz so undurchlässig wie der Opalinuston.

Die technischen Sicherheitsbarrieren

Damit ein Tiefenlager den bestmöglichen Schutz bieten kann, werden die technischen Sicherheitsbarrieren auf die natürliche Sicherheitsbarriere abgestimmt.

Technische Barrieren im Lagerteil für hochaktive Abfälle:

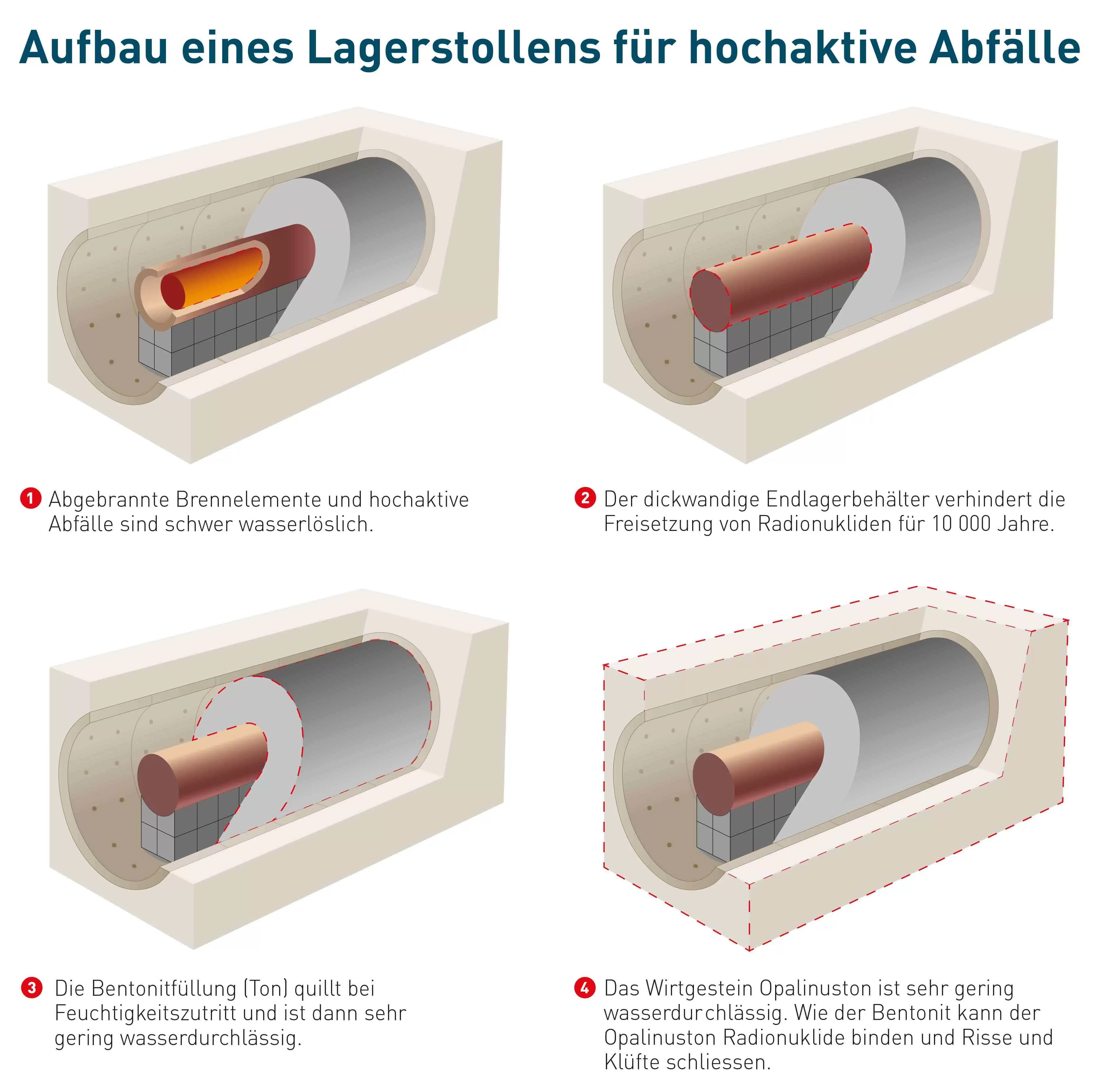

- Die hochaktiven Stoffe von abgebrannten Brennelementen sind in den Brennstoffpellets aus Uranoxid eingeschlossen. Die hochaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung sind in Glas eingebettet. Diese Abfallmatrix ist sehr schwer löslich und bildet die erste technische Barriere. Auch bei Wasserzutritt in den Endlagerbehälter können die radioaktiven Stoffe nur sehr langsam ins Wasser gelangen.

- Die abgebrannten Brennelemente werden in einen dickwandigen Endlagerbehälter aus Stahl gepackt. Dieser verhindert als zweite Barriere das Freisetzen von radioaktiven Stoffen während mindestens 10 000 Jahren.

- Der Endlagerbehälter wird im Lagerstollen auf einem Bentonitsockel gelagert. Anschliessend wird der gesamte Tunnel mit Bentonitgranulat verfüllt. Bentonit besteht hauptsächlich aus Tonmineralen, ist sehr geringdurchlässig und stellt die dritte Barriere dar. Bei Feuchtigkeitszutritt quillt er auf und dichtet dadurch Risse und Klüfte ab. Zudem binden die Tonminerale die radioaktiven Stoffe und halten sie so zurück.

Technische Barrieren im Lagerteil für schwach- und mittelaktive Abfälle:

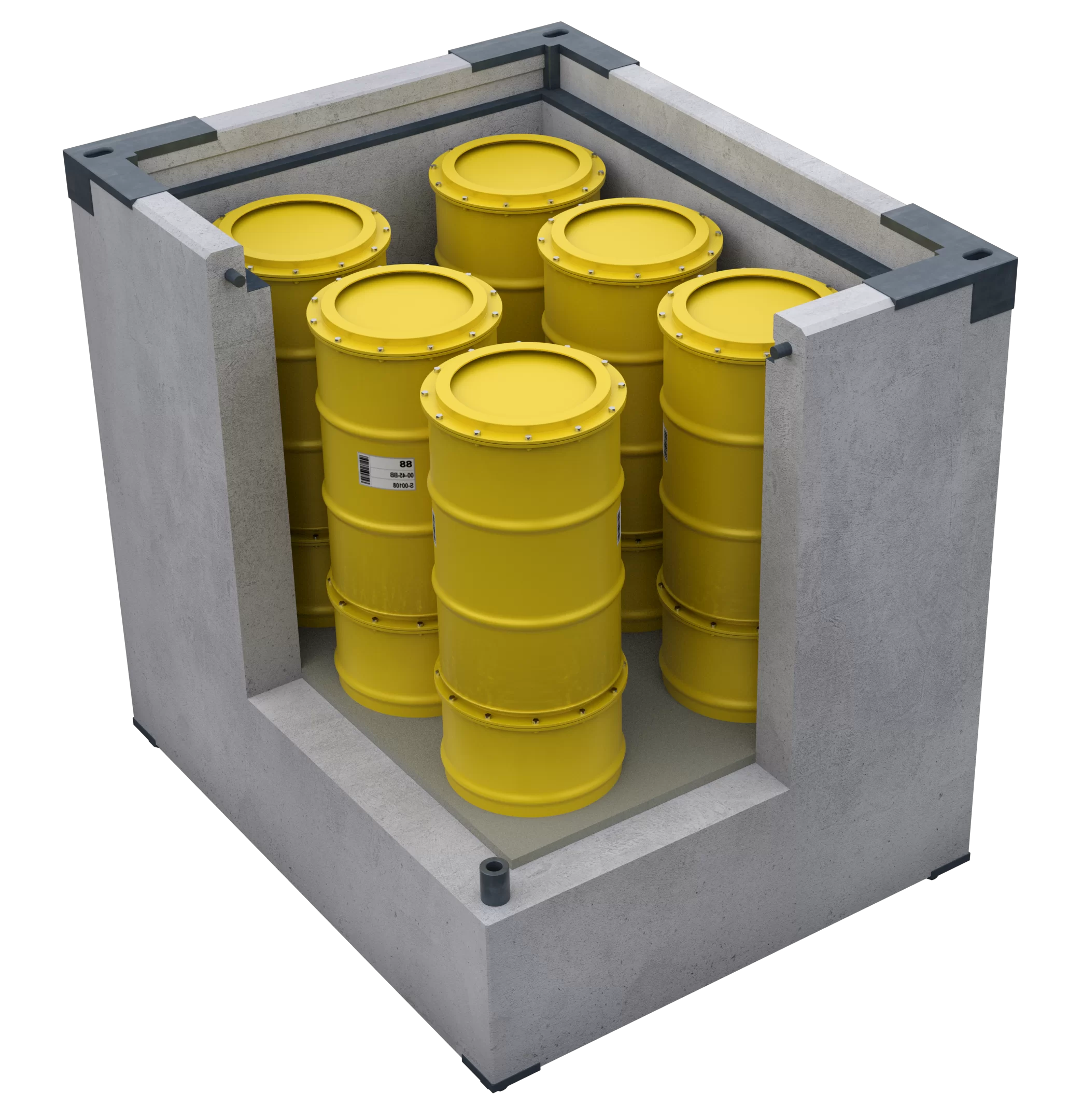

- Die Abfälle werden in einer Matrix – beispielsweise aus Zement, Glas oder Bitumen – verfestigt und in Fässern eingeschlossen (erste Barriere).

- Die Fässer kommen in einen Endlagercontainer aus Beton, der mit Zementmörtel aufgefüllt wird (zweite Barriere).

- Schliesslich werden die Betonwannen in grossen Kavernen über- und nebeneinander gestapelt und der Zwischenraum mit einem Spezialmörtel verfüllt (dritte Barriere).